緩和ケアではがん患者さんにとって、悪心(おしん)・嘔吐(おうと)は苦痛の1つです。

こんにちは!!薬剤師のMoKaです。

悪心・嘔吐は、がんそのものやがんの転移、抗がん剤や放射線治療などのがん治療によって引き起こされることがあります。

悪心・嘔吐によって、食欲不振や栄養不良、脱水、電解質異常、口内炎、体重減少などの合併症を引き起こし、生活の質(QOL)を低下させます。

また、悪心・嘔吐が続くと、がん治療の継続が困難になることもあるため、緩和ケアではマネジメントがとても大切です。

本記事では、以下について解説しました。

- 悪心・嘔吐とは?

- 悪心・嘔吐の原因とメカニズム

- 悪心・嘔吐の治療

がん患者さんの最も苦痛な症状のひとつである悪心・嘔吐について、あなたも勉強していきましょう。

悪心・嘔吐とは?

悪心(nausea)、いわゆる吐き気は消化管の内容物を吐き出したいという切迫した不快な感覚です。

嘔吐(vomiting)は、消化管の内容物が口から強制的に吐き出されることです。

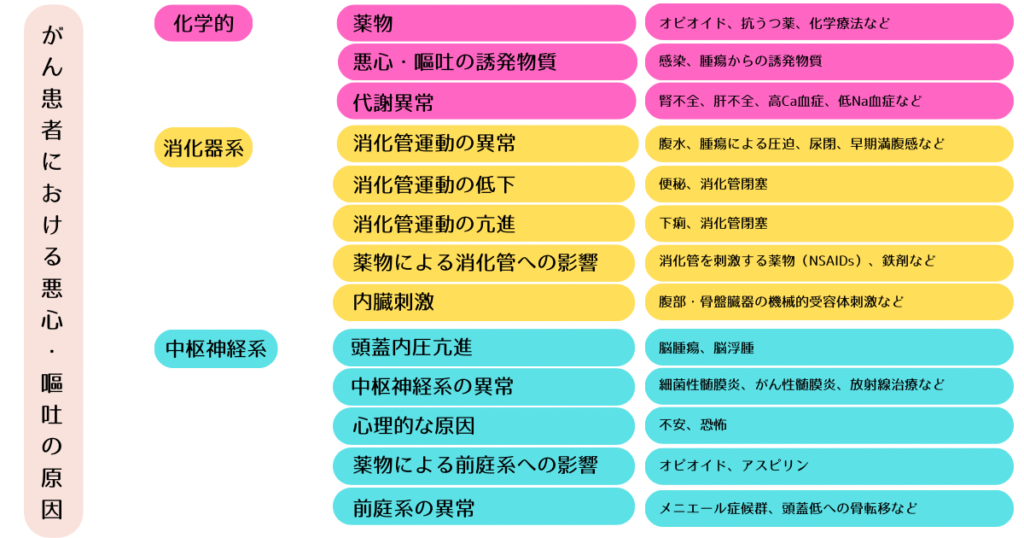

悪心・嘔吐の原因は治療に関連するものと、疾患に関連するものに分類されます。

頻度

悪心・嘔吐はがん患者さんには一般的な症状で、進行がん患者さんの60%に悪心、30%に嘔吐があるという報告があります。

悪心・嘔吐の原因とメカニズム

悪心・嘔吐は、さまざまな神経伝達物質(ドパミン、ヒスタミン、ムスカリン、セロトニンなど)が、大脳皮質、前庭器、化学受容器引金帯(CTZ)、末梢の4つの経路を経て、嘔吐中枢を刺激することによって生じます。

https://www.ns-pace.com/article/category/feature/palliative-care-8/

悪心・嘔吐の原因は、がんそのものやがんの転移、抗がん剤や放射線治療などのがん治療によるもののほか、便秘、腹水、腎不全、肝不全、感染症、薬剤、ストレスなど多岐にわたります。

悪心・嘔吐の発現時期や持続時間によって、以下のように分類されます。

- 急性悪心・嘔吐:抗がん剤投与後24時間以内に出現するものです。主にセロトニンが関与していると考えられています。

- 遅発性悪心・嘔吐:抗がん剤投与後24時間以降に出現するものです。主にサブスタンスPが関与していると考えられています。

- 突出性悪心・嘔吐:予防的制吐薬の投与にもかかわらず発現するものです。ドパミンやヒスタミンなどが関与していると考えられています。

- 予期性悪心・嘔吐:がん治療の前に悪心・嘔吐を経験した患者さんが、次の治療の前に悪心・嘔吐を生じるものです。条件反射的に起こると考えられています。

悪心・嘔吐に対する問診

悪心・嘔吐を治療する前に患者さんへの問診はとても重要です。

なぜなら、問診の結果によって治療の方針が変わってきますし、悪心・嘔吐の原因がわかるかもしれないからです。

例えば、大腸がんの患者さんが悪心を訴えた時、もしかすると腸管が詰まっているのかものようにイメージするかもしれませんが、実はNSAIDsを長期に服用していて胃潰瘍を起こしていました。

上記のようなことを経験することがあります。

ですので、悪心・嘔吐の原因を評価するために、患者さんに問診をきちんと行うことは重要です。

問診は現病歴と既往歴に分けて評価してみましょう。

現病歴

現病歴は悪心・嘔吐がいつからか、どのような時に起きるのか、症状が軽くなる時/悪くなる時、症状の程度、食事との関係性などを問診しましょう。

がんの場所や転移の部位、過去の治療歴などを確認することで、悪心・嘔吐の原因がわかるかもしれません。

また、現在服用中の薬を市販薬を含めて確認しましょう。

悪心・嘔吐を誘発するような薬を服用しているかもしれません。

既往歴

既往歴は消化性潰瘍や逆流性食道炎を確認することで、がんとは関係がない悪心・嘔吐の可能性を検討しましょう。

他には、糖尿病やアルコール依存症、慢性腎不全、自己免疫疾患、アミロイドーシス、パーキンソン病は、自律神経異常を合併することで消化管運動の低下を起こすことがあります。

消化管運動の低下は悪心・嘔吐の原因となりますので、既往歴はしっかり確認しましょう。

あと、排便状況を確認することも重要です。

便が出ていないと腸管内に便が溜まり、悪心・嘔吐を引き起こすことがあります。

排便状況も重要ですので、患者さんの排便状況もしっかり確認しましょう。

悪心・嘔吐の治療

では、悪心・嘔吐の治療について解説していきます。

悪心・嘔吐の治療には、薬物療法と非薬物療法があります。

薬物療法

薬物療法で悪心・嘔吐を改善するには制吐薬を使うことが多いです。

悪心・嘔吐の病態が明らかであれば、病態に応じた制吐薬を使用し、病態が不明であれば最も推測できる病態に応じた制吐薬を使用します。

制吐薬にはいろいろと種類があるため、主な制吐薬を勉強していきましょう。

消化管運動改善薬

ドパミンD₂受容体遮断作用をもつ消化管運動改善薬はメトクロプラミドやドンペリドンです。

上部消化管のD₂受容体に作用しアセチルコリンの遊離が促進し、胃・十二指腸の運動が亢進し制吐作用を示します。

また、延髄の化学受容器引金帯(CTZ)のD₂受容体に作用し制吐作用を示します。

ドンペリドンは血液脳関門を通過しにくいため末梢作用が主体です。

定型抗精神病薬

代表的な薬はハロペリドールです。

延髄のCTZに存在するドパミンD₂受容体を遮断し、制吐作用を示します。

ハロペリドールの他にフェノチアジン系抗精神病薬のレボメプロマジンやクロルプロマジン、プロクロルペラジンがあり、D₂受容体以外にセロトニン5-HT₂受容体やヒスタミンH₁受容体、ムスカリン受容体に作用します。

ヒスタミンH ₁受容体拮抗薬

内耳の前庭器や嘔吐中枢に存在するヒスタミンH₁受容体に作用し、制吐作用を示します。

代表的な薬はプロメタジンやジフェンヒドラミンです。

非定型抗精神病薬

ドパミンD₂受容体やセロトニン5-HT₂受容体に作用し、制吐作用を示します。

代表的な薬はオランザピンやペロスピロン、リスペリドンです。

非定型抗精神病薬は定型抗精神病薬に比べて、錐体外路症状が少ないことが特徴です。

ただし、錐体外路症状以外の副作用に注意が必要で、オランザピンは糖尿病患者には禁忌となっており、その他の薬も高血糖に注意が必要です。

非薬物療法

非薬物療法では、悪心・嘔吐の原因や状態に応じて、以下のような方法があります。

- 食事療法:食事の量や回数を調整し、消化の良いものを選びます。においの強いものや油っこいものは避け、食事の前後に水分を摂りましょう。

- 環境調整:換気や消臭を行い、においの刺激を減らします。また気分転換やリラクゼーションを行いましょう。

- 補完代替医療:マッサージやツボ押し、アロマテラピー、漸進的筋弛緩法、マインドフルネスなどがありますが効果には個人差ありです。

まとめ

この記事では、がん患者さんの悪心・嘔吐について解説しました。

悪心・嘔吐は、がん患者さんのQOLを低下させるだけでなく、がん治療の効果や継続にも影響する可能性があります。

悪心・嘔吐の原因を正確にアセスメントし、原因に応じた薬物療法と非薬物療法を組み合わせて行うことで、悪心・嘔吐の緩和が期待できます。

本記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。

◆参考◆

日本緩和医療学会編:がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン2017年版,金原出版,2017年

-家で「看る」あなた…-1024x665.png)

コメント